おでかけ頻度はコロナ前まで回復も…気になる体調面は!?

株式会社ニッスイは、大きく生活が変化したコロナ禍を経て、現在の健康課題が何かを見つめ直すべく、40~70代の男女1,000名を対象に「お出かけ事情と健康」に関する調査を実施。このたび、その調査結果を発表しました。

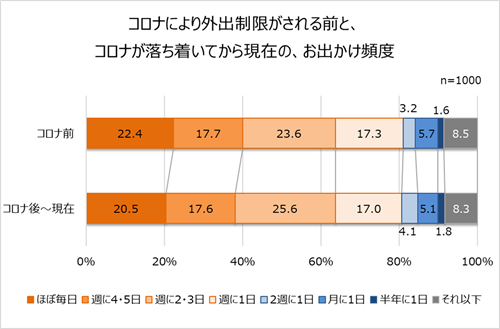

まず、コロナにより外出制限される前と、コロナが落ち着いてから現在のお出かけ頻度(※食品・日用品のスーパーマーケットなどへの買い物など、やむを得ない外出は含まない)について聞いたところ、現在、週に1日以上お出かけする人は「ほぼ毎日(20.5%)」、「週に4・5日(17.6%)」、「週に2・3日(25.6%)」、「週に1

日(17.0%)」を合わせて、約8割いることがわかりました。コロナ前のお出かけ頻度とほぼ変わらない状況になっていることが見て取れます。

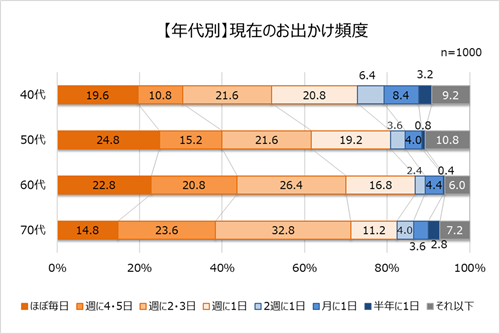

年代別で比較すると、週1日以上お出かけする人は、40代が72.8%、50代が80.8%、60代が86.8%、70代が82.4%という結果になりました。

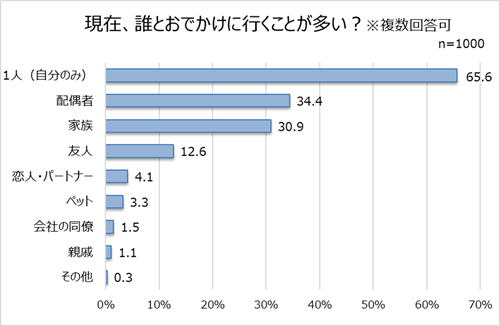

誰とお出かけに行くことが多いか聞くと、「1人(自分のみ)(65.6%)」と回答した人が6割以上と最も多い結果に。次いで、「配偶者(34.4%)」、「家族(30.9%)」という回答が続きました。「友人(12.6%)」とお出かけする人は約1割で、身内とお出かけする人が多いようです。男女別で比較すると、上位2位に大きな差はありませんでしたが、「家族(男性:23.0%、女性:38.6%)」、「友人(男性:6.6%、女性:18.7%)」でそれぞれ差が見られました。女性の方が誰かと一緒に出かける傾向にあることがうかがえます。

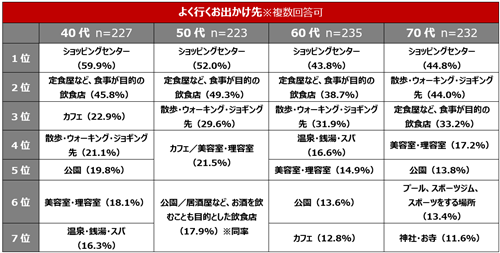

食品・日用品など生活必需品購入のための買い物や、通院などやむを得ない外出を除き、よく行くお出かけ先について調査したところ、どの年代でも1位になったのは「ショッピングセンター(40代:59.9%、50代:52.0%、60代:43.8%、70代:44.8%)」でした。40~60代の2位は「定食屋など、食事が目的の飲食店(40代:45.8%、50代:49.3%、60代:38.7%)」で、70代では「散歩・ウォーキング・ジョギング先(44.0%)」が2位にランクインしました。

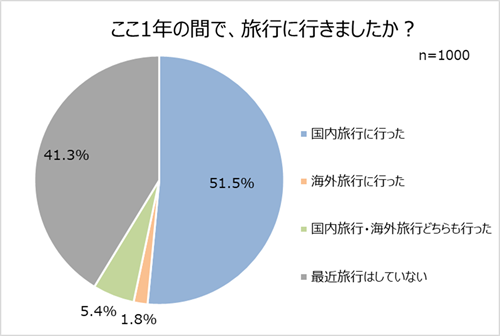

お出かけする人が多い現在、旅行はどれくらいの人が行っているのでしょうか。ここ1年の間で旅行に行ったか質問したところ、「国内旅行に行った(51.5%)」、「国内旅行・海外旅行どちらも行った(5.4%)」と国内旅行をした人は半数以上で、「海外旅行に行った(1.8%)」を合わせて、6割近くの人が旅行に行っていることが分かりました。

行っている人が多かった国内旅行について、冬におすすめの旅行先を調査しました。1位にランクインしたのは「北海道(11.5%)」、2位は「沖縄(6.1%)」、3位は「京都(4.6%)」で、人気の観光地がランクインしました。

【おすすめスポットと理由】

1位:北海道

・札幌:雪まつり。寒いし歩きづらいけれど、非日常的で雪景色を存分に楽しめるので(東京都・46歳女性)

・小樽:雪景色、ライトアップがとても綺麗。冬の味覚の海鮮が美味しい。オルゴールやガラス細工など見所も多い

(神奈川県・48歳女性)

・函館:ノスタルジックな雰囲気で散策しても良し、食事しても良し(大阪府・57歳男性)

・網走:流氷が見られる。厳しい寒さを体感でき、ワカサギ釣りや雪見風呂が体験できる(神奈川県・59歳女性)

2位:沖縄

・宮古島:海がきれいで八重山そばが美味しい(埼玉県・71歳女性)

・石垣島:のんびり、海がきれい、暖かい、料理がおいしい(兵庫県・76歳男性)

・那覇周辺:ダイビングでウミガメが見られる(東京都・48歳女性)

3位:京都

・京都府内:冬景色と相まって、風情があった(東京都・67歳女性)

・金閣寺:雪の積もった金閣寺は感動的。金色に輝く建物とその屋根に積もった雪、さらに松の枝に残った雪が池の水面に映し出された光景は絵葉書では味わえない見応えのある光景(岐阜県・76歳男性)

・嵐山:雪に覆われた風情がいい(神奈川県・67歳女性)

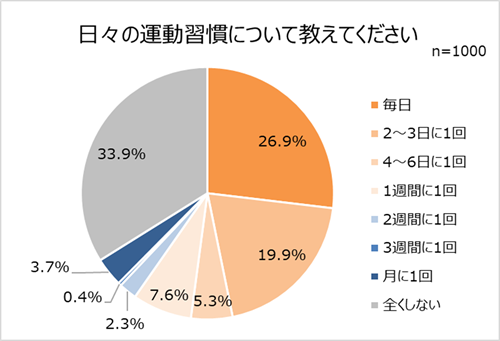

お出かけを楽しむには健康は切り離せません。そこで健康を保つために重要な運動をはじめとする生活習慣について調査しました。運動習慣について質問したところ「全くしない(33.9%)」と回答した人を除き6割以上の人が定期的に運動をしていることが分かりました。反対に、3人に1人は運動を全くしていないことも判明しました。年代別で見ると、運動をしている人は40代が57.6%、50代が59.6%と6割未満なのに対し、60代が68.4%、70代が78.8%という結果でした。日ごろから運動している人は70代が8割と一番多く、年齢層が高い人ほど日々の生活に運動を取り入れている人が多いようです。毎日運動している人も70代が一番多く、3人に1人以上が回答しました。意外にも年代が上がるにつれて、毎日運動する人の割合も増えていることが見て取れます。

また、運動を「全くしない」と回答した人以外を“運動をしている人”とし、そうでない人との体調について比較しました。運動をしている人のうち、体の調子が「良好」と回答したのは37.5%なのに対し、運動をしていない人は25.1%でした。「ときどき不調を感じる」、「不調な日が頻繁にある」、「ほぼ毎日不調」と回答した人は、運動をしている人のうち62.5%、運動をしていない人のうち74.9%で、運動をしている人の方が体調も良好な人が多い傾向にありました。

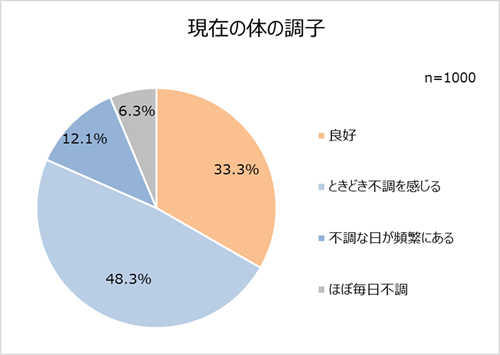

現在の体調について質問したところ、「良好(33.3%)」と回答した人は全体の約3割で、「ときどき不調を感じる(48.3%)」、「不調な日が頻繁にある(12.1%)」、「ほぼ毎日不調(6.3%)」と大多数の人が、体の不調を感じていることがわかりました。年代別で比較すると、「良好」と回答した人は40代が26.8%、50代が31.6%、60代が33.6%、70代が41.2%で、年齢層が若い人ほど体の不調を感じている人が多いことが見て取れます。

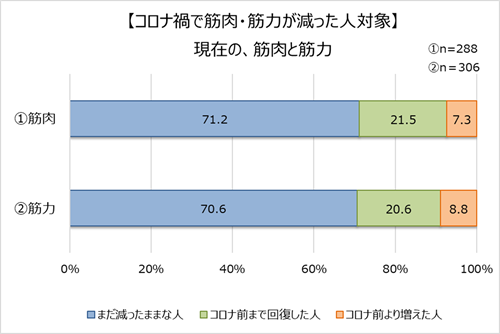

慢性的に体の不調を感じている人が多いことが分かりましたが、体調に関わる部分として筋肉・筋力・体重・ストレスについて、コロナ禍を経た現在の状況について調査しました。まず、筋肉と筋力において、コロナ禍で筋肉が減ってしまった人は28.8%、筋力が減ってしまった人は30.6%いました。筋肉・筋力が減ってしまった人のうち、今もまだ筋肉が減ったままだと感じている人は71.2%、筋力が減ったままだと感じている人は70.6%と、約7割の人が回復していないことが分かりました。それぞれ約2割はコロナ前と同じくらいまで回復しており、コロナ前に比べ筋肉・筋力が増えた人は1割弱いました。

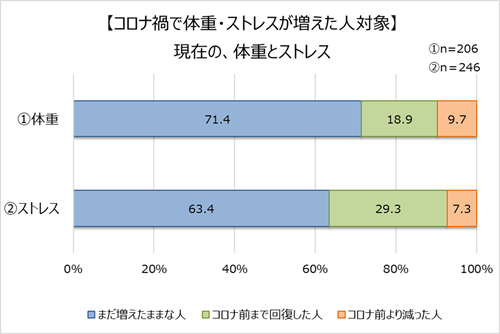

体重、ストレスにおいては、コロナ禍で体重が増えてしまった人は20.6%、ストレスが増えてしまった人は24.6%いました。体重・ストレスが増えた人のうち、今でも体重が増えたままの人は71.4%、ストレスが増えたままの人は63.4%でした。いずれの項目も、コロナ禍で変わったまま戻せていない人が多いことがわかりました。

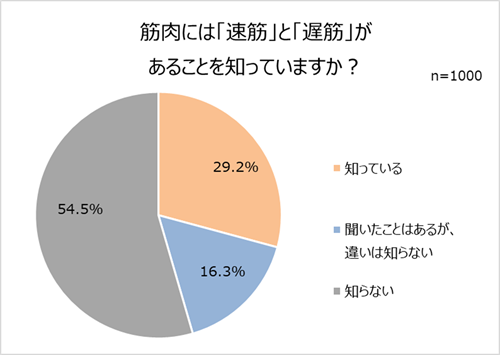

シニアを中心に運動習慣や、散歩・ウォーキングなど体を動かす趣味がある人が多いものの、筋肉・筋力がコロナ禍と比べて復調傾向にない理由を探るべく、速筋・遅筋について調査しました。筋肉には、無酸素運動に使われる瞬発的な速筋と、有酸素運動に使われる持久的な遅筋の2種類があります。特に速筋は、高齢になるにつれて衰えると、転倒などのリスクに繋がる可能性があります。この速筋と遅筋の認知度を調査すると、速筋・遅筋を「知っている」と回答した人はわずか29.2%でした。「聞いたことはあるが違いは知らない(16.3%)」、「知らない(54.5%)」人は約7割いました。

運動をしている人のうち、速筋・遅筋を「知っている」と回答した人は39.1%いました。一方、運動をしていない人のうち、速筋・遅筋を「知っている」人は10.0%に留まりました。運動をしていて、速筋・遅筋を知っている人は約4割いましたが、それらを意識して運動を行っていると回答したのはわずか16.4%でした。運動はしているものの、鍛えないとリスクに繋がる可能性がある速筋を意識できていない人が多いようです。筋肉を意識した運動ができていないことが、筋肉や筋力が回復しない一因かもしれません。

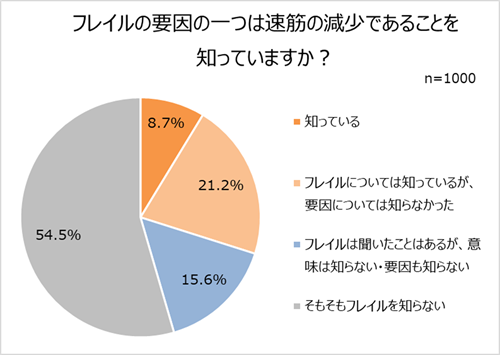

また、「速筋」はフレイル(※健常な状態と要介護状態(日常生活でサポートが必要な状態)の中間の状態として、日本老年医学会が2014年に提唱した概念)とも大きな関係があります。シニア世代の筋力の低下や健康づくりの重要なキーワードともなるフレイルが起きる要因の一つとして「速筋」の減少が挙げられます。この認知度を調査したところ、「知っている(8.7%)」と回答した人は1割未満に留まりました。「フレイルについては知っているが、要因については知らなかった(21.2%)」人は約2割でした。「フレイルは聞いたことはあるが意味は知らない・要因も知らない(15.6%)」、「そもそもフレイルを知らない(54.5%)」と回答した人は70.1%で、フレイルの認知度はわずか37割であることが判明しました。年代別で比較すると、「そもそもフレイルとは何か知らない」と答えた人は、40代では66.0%、50代では59.2%、60代では51.2%、70代では41.6%いることが分かりました。若い層の方がフレイルの認知度が低いことが見て取れます。

本調査によって、お出かけ頻度はコロナ前同様の状況に戻ってきましたが、筋肉や筋力、体重・ストレスはコロナ前に戻りきっていない傾向があることが分かりました。運動習慣がある人が比較的多い中で筋肉や筋力が回復しないままの人が多いのは、速筋や遅筋を意識した運動ができていないことが一因かもしれません。速筋が減少するとフレイルに繋がる可能性があります。フレイル予防には、「食事」「社会参加」「運動」が大切だと言われています。ニッスイでは、特別な運動を行わずに「速筋」を増やす効果を持つ魚の研究を10年以上前より進めており、スケソウダラ速筋由来タンパク質にその効果を確認しています。この効果は、他の魚種、タンパク源においては現時点では確認されておらず、スケソウダラにのみ確認されている特別な効果です。近年は、速筋由来タンパク質を1日4.5g摂取させる臨床試験から、人での効果確認を進めており、これまでに、高校生から高齢者、要支援・介護認定者と幅広い世代において、筋肉を肥大する可能性を示しています。

フレイル予防のためやお出かけ・旅行を長く楽しむためにも、適切な筋トレに加え、「速筋」を増やす効果を持つスケソウダラやスケソウダラを使用した加工食品をシニアの食事に取り入れてみてはいかがでしょうか。

<関連サイト>

ニッスイのスケソウダラ速筋由来タンパク質機能性に関するHP

https://www.nissui.co.jp/specials/protein/index.html